いきなりですが、畑はじめます。

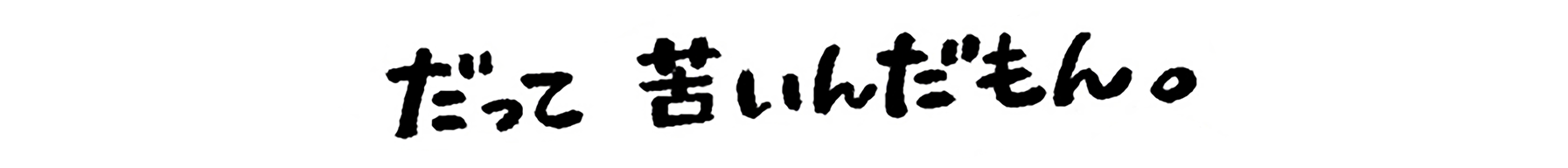

畑といっても買ったわけではなく、市民農園というものを借りました。

市民農園は簡単に説明すると、役所が農園を安価で貸し出してくれるというもの。

その市区町村の住民であれば誰でも利用できます。

僕の地域の市民農園は30平米で年間12,000円と非常にリーズナブルだったので、庭に家庭菜園をこしらえるより市民農園を借りてしまおうと思ったわけです。

で、何からはじめていいのか分からない

これは借りた畑です。

契約自体は簡単で、役所に電話して書類を送ってお金を払うだけ。たったそれだけで30平米の土地の主になってしまうわけです。

が、しかし。はじめての市民農園みたいなハウツー本はありません。役所なんでね。

貸して

いいよ

役所は場所を提供するだけなのでたったこれだけのやり取りしかありません。ここからは自分でやるしかない!

土の状態を知るのが大事らしい

聞くところによると、畑は土からというのが大前提だそうで。

まずは土が酸性かアルカリ性か調べて、育てたい野菜に応じて調整するのがきほんのきなんだとか。

そこで登場するのがコレ。土壌酸度計というやつ。

作物にはそれぞれに好みのpHがあり、pHをあわせることで美味しく育ちます。

とは公式のお言葉。パッケージに書いてありました。使い方は超簡単。土にさすだけ。

早速土に刺しました。

使い方は公式がわかりやすく動画にしてます。いい時代。

どうやらうちの畑のpHは7前後らしい。

けど、買ったときから針は7を刺してるんだわ。

その場合は中性の可能性もありますとのこと。

正確に測りたかったらデジタル計を買えって事ですね。

【追記】使い方が間違っていた

この土壌酸度計ですが、どうやら使い方が間違っていたみたいです。

手順としてはこう↓

- 土壌酸度計の先端をヤスリでガリガリする

- 土にたっぷりの水をあげる

- 土壌酸度計をさして20分ほど様子を見る

- 畑の複数箇所で行う

こうしないと、正確な酸度が測れないそうです。

とはいえ、結果は同じpHは7でした。

栽培計画を立てよう

土壌酸度がわかったら野菜の栽培計画を立てましょう。

畑は好きな野菜を好きなように育てるわけにはいかないそうです。

野菜は科があり、毎回同じ土で同じ科の野菜を育てると病気になりやすいんだとか。

これを連作障害といいます。

連作障害を防ぐためには畑を区分けして、ローテーションを組んであげることが大事。

これを輪作といいます。

うちは30平米を5つのエリアに分けて、ナス科、ウリ科、マメ科、イモ類、大根とすることにしました。

大根はよく使うから毎回大根コーナーを設けようと考えたのです。

大根は連作障害出にくいって言うしね。

肥料を蒔くぞ

早速種を植えようと思っていた素人の僕。

先に畑に栄養ともいえる肥料を撒いてあげないといけないよとコメリのおじさんに言われました。

培養土はオールインワンの土、肥料が混ざってるからそのまま栽培できるそう。

しかし市民農園はすでに土がある状態。

堆肥を混ぜなきゃいけないってことです。

新車のカローラツーリングですが、早速堆肥を載せることになりました。

おいおい軽トラは買うとして、まずは堆肥を畑に撒かなきゃ農園は始まりません。

断腸の思いで新車に堆肥を載せて畑へ出発。

鳥堆肥の方が安かったのですが、臭いとのことだったのでご近所迷惑を考え牛にしました。

市民農園は、こんな感じで道具が揃っています。

今回は、市民農園の契約から栽培計画を紹介しました。

Instagramでは、リアルタイムで畑に関する投稿をしています。

色々な野菜が採れているので、是非見てください!

コメント